JY 美術家

~リアリティを生きるアーティスト~

第3章

無為自然

JYは我々鑑賞者を何処へ誘おうとしているのか?

ここでもJYの珠玉の言葉を紐解きながらJYの宇宙観に迫ってみたいと思う。

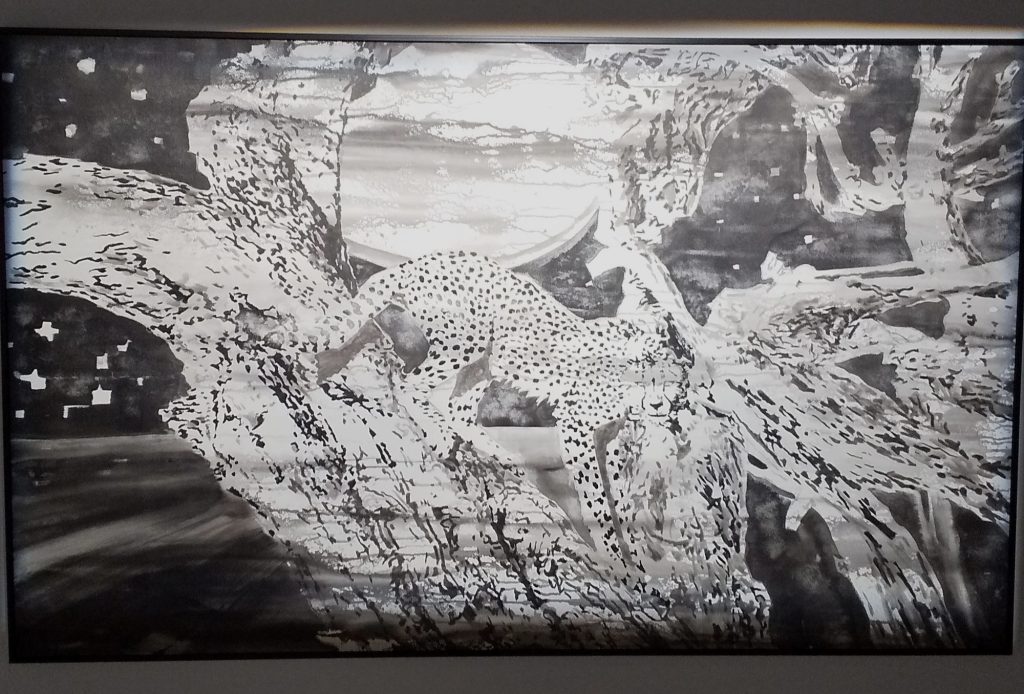

《豹》をモチーフに描いた『逍遥遊』というタイトルの作品群がある。

JYの言葉を引用しよう。

「美しさと危険の匂い、官能的または気品の高い豹の存在。強烈の両極端の性格を静かに一身に宿す豹の野性的魅力に惹かれる。何がいいかよりは全てがいいと思う。」

いかに《豹》にシンボライズされた存在に魅了されているかがストレートに伝わる文章である。

その作品の中に『豹と月』を描いたものがあるのだが、筆者が意図を問うと月は《出口》であるという。

《出口》とは何を示唆するのか?

「人は潜在的に救われることを願っている。

その救済のための《出口》の象徴としての月。

《出口》は多様性と繋がっている。

どんな人にも生きる道がある。」

JYのこの感覚は《無為自然》という老荘思想から着想を得ている。

ここで筆者は

「出口を見つけるにはどうしたらいいのか?」

という無粋な質問を投げかける。

JYはすかさず「その質問自体が正しくない」と指摘する。

「出口は見つけるものではない。

生まれてきた意味は簡単にはわからない。

あるがままの状況を受け入れ、平常心になることで出口は自然に現れてくる。

人類の救済の道は単純なものではないし、例えば失敗したからすぐに次の道、次にやることが明確にわかる性質のものでもない。

それでは道は一直線になってしまう。

出口はそういう直線的な性質のものではない。

そして無為自然に反する無理な努力は逆に自分の可能性を塞いでしまう。

出口とは多様な可能性に開くこと。

今の学校教育を否定も肯定もしないが、ある一定の方向づけは他の可能性を排除するリスクを伴う。」

《出口》とは無為自然を旨として生きる方向へと舵を切ることだ。

「出口を見つけるにはどうしたらいいのか?」

という筆者の質問に「その質問自体が正しくない」と切り返すJYのプレゼンスは明確だ。

《出口》は見つけようとすると逃げる。

我々を《出口》へと導くのは《豹》にシンボライズされる本能である。

《豹》はJY自身であり、我々鑑賞者の中にも内在している。

JYは作品を通して我々の中に眠る本能、プレゼンスに揺さぶりをかける。

何という奇跡だろうか。

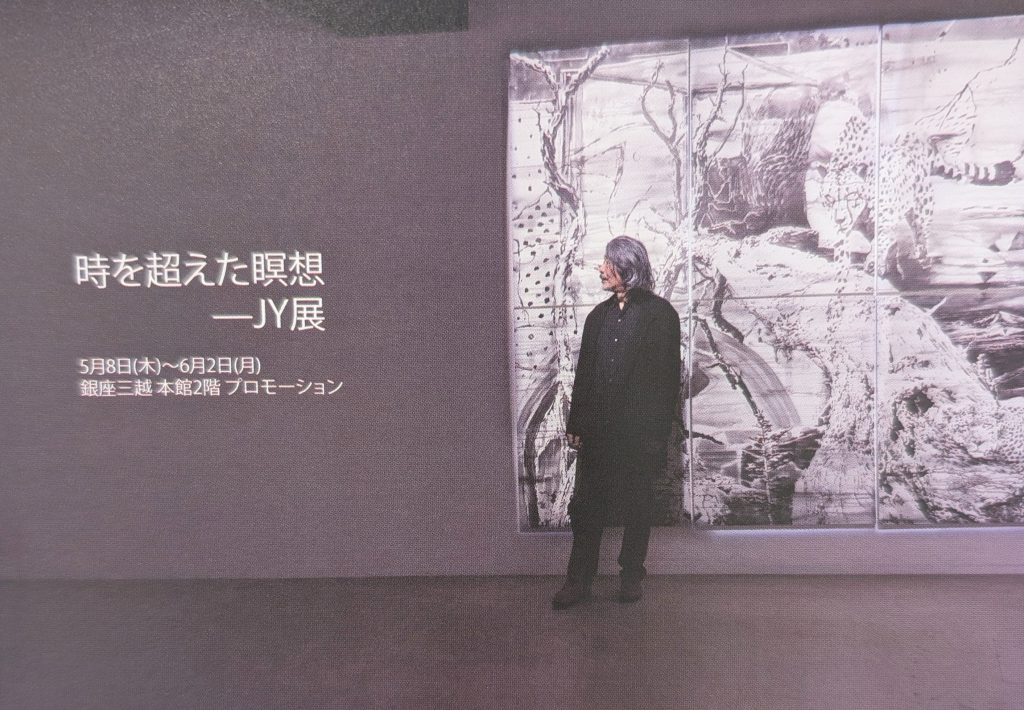

JYはまた2025年春に三越百貨店で《時を超えた瞑想》というタイトルの個展を開いている。

テーマは~動物の本能で文明を探求する~

知識や常識や教育を一旦脇に置いて本能で世界を観るということだ。

JYは語る。

「どんな風に生きたいか?

何をやりたいか?

それを本能で感じるということ。

本能で世界を観るということは、自然=ニュートラルな目線に立ち返るということ。

《無為自然》の対極は作為である。

極力作為を排除していくこと。

宇宙はある法則性のもとに運行されている。

その法則性は宇宙に生息する我々にも貫いている。

例えば朝起きて夜眠るという習慣自体が既に宇宙の法則と繋がっている。

人は宇宙に合わせて生きるのが自然な姿である。

それを個に照らし合わせて法則性を見いだし、自然な流れに添って動くと無理がない。

その流れが自己の運勢とも言える。

失敗は流れに反した時のサインと見るといいだろう。」

老荘思想の根幹である《無為自然》はJYが生きることで実証されていく。

更にJYは語る。

「惹かれるものがないと情熱も湧いてこない。どんな所に自分の身を置くのか環境を選ぶことも大事である。」

「また、閃きをキャッチするアンテナが開いてると自然に生きる喜びが生まれてくる。

それが本当の意味での方向性と言える。」

「作為的に方向性や目標を持つことを否定はしないが、作為は自然により修正されていく。

それぞれのプロセス、軌跡があっていい。」

救済の道しるべはあるようで無い。

無いようであるのである。

最後にJYの言葉で締めくくろう。

「宇宙の運行に素直に従い、自然の一部分としての自分と大自然の造化と一体になる。

自分の呼吸と宇宙のリズムとは響き合い、延々と無限に広がって行く。

人生とは精神的な自由があってこそ輝く。

自然の本質は、「川のそよ風」や「山間の明るい月」のように、数学者に巡り合えば数学になり、画家に巡り合えば絵画になるのだろう。

世代を超えて形質が伝わっていく遺伝と繁殖をフラクタル現象として見れば、東洋美術の空間作りは時間に伴う生命の成長と山川の変貌を一瞬に閉じ込める。」

《編集後記》

JYは物理学者であり、哲学を超える宇宙的思索家であり、それらを魂から表現する現代アーティストであり、更に全てを総括するプロデューサーであり、それらを俯瞰する詩人でもある。

筆者は詩人としてのJYに一番惹かれているのかもしれない。

詩人は人間と置き換えてもいい。

すべてを内包した一人の人間としての眼差しがアート作品に品格をもたらすものと筆者は信じている。